9月28日,中国队主教练郎平(左)在比赛间隙指导张常宁。新华社记者 贺灿铃 摄

28日下午,在日本大阪举行的2019年女排世界杯赛第三阶段A组循环赛比赛中,中国队以3比0战胜塞尔维亚队,夺得2019女排世界杯冠军!

1978年12月10日,是中国女排征战曼谷亚运会的第一个比赛日。那一天,是年轻的主攻郎平第一次在国家队的比赛中亮相,也是她的生日。

郎平这个名字,从此伴随着中国女排经历辉煌、挫折与奋起。

进入90年代后,古巴女排开始缔造八连冠的强大王朝,而中国女排再没能站上三大赛世界之巅,但是在最低谷的时候,中国女排依旧永不服输,砥砺前行。

1995年,中国女排迎来了一名熟悉的人物——郎平被中国排协聘为中国女排主教练。《郎平自传:激情岁月》一书中对这段岁月有着详细的叙述。

下文选自《郎平自传:激情岁月》(郎平/陆星儿)

解除婚姻契约,解除工作合同

1994年11月,我带八佰伴世界队打完最后一场比赛,中国排协打电话给我,要我从香港弯一下北京再回美国,说有事情商量。

到北京的当天晚上,袁伟民找我谈了女排的情况,我们确实都不忍心看着中国女排落到世界第八而一蹶不振。

袁伟民说,女排最缺乏的是一种精神,是教练的凝聚力,要用一种人格的力量来调动运动员,而时间又特别紧迫,离亚特兰大奥运会只有一年半时间,不允许再慢慢启动了,他对我有信心,希望我考虑,能否回来执教。

但是,我对自己有多大的把握呢?

中国女排的成绩一再下滑,这让太多对排球有着特殊感情的中国人感到失望。而过重的希望和过多的失望,交织成巨大的网笼罩着女排队员,她们无法不感到压力和压抑,她们痛苦地扪心自问:还有信心再打翻身仗吗?

1994年年底,赖亚文、崔永梅、王怡等几个老队员不约而同地写了辞职报告。这些在打球时挥臂如棒的女排姑娘,一旦提笔写“辞职报告”,握笔的手都有气无力,半途而废毕竟不光荣。

感到最懊丧、最心痛的是队长赖亚文,她为人友善,用情专一,对排球事业更是忠心耿耿,她从12岁开始练球,整整12年苦战球场,却落得“世界第八”的结局,就这样灰溜溜地离开国家队?

“1993年、1994年的时候,队伍情况是最糟糕的。说实话,如果不换教练,女排肯定起不来了。我也不想干了,尽管很不甘心。我1989年进国家队,是队里年龄最小的,我现在毕竟只有24岁,还可以好好打几年的。”说话轻声轻气的赖亚文在谈到那份“辞职报告”时,有点激动,她倒吸一口气,再冲出的声音显然有了重量:“1995年初,我在家里休假,从报上看到一些报道,在炒女排换教练的事。快到春节的时候,报上突然有消息说,郎平有可能参加主教练的竞选,我顿时喜出望外,只要郎平参加竞选,那肯定就是她了,只要她上阵,女排有救了。

记得,1994年打大奖赛,和郎平在香港见过面聊天时,谈到女排的情况,我很寒心,当时,我随口对郎平说:‘你要是能回来带队就行了。’那时候,她正在八佰伴世界明星队当教练,她有自己新的生活、新的位置,怎么可能回来带队?这只是我的一厢情愿。但我真觉得如果郎平来执教,女排有希望。这是一种预感,因为我信任她。”

我知道,这是大家的信任。我也知道,袁伟民教练一般是不求人的。

1994年打世界锦标赛的时候,我正在八佰伴做收尾工作。当时,一听中国女排拿了第八,我吓一跳,我觉得中国女排不至于打这个成绩,就是因为输给韩国队后,情绪懈了,一泻千里,结果落到第八。

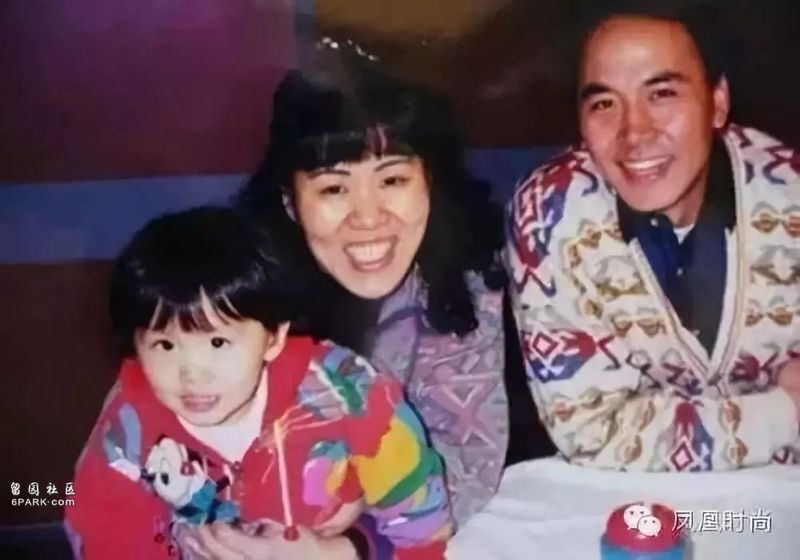

在巴塞罗那奥运会,女排也有类似的情况发生。那年,我生下浪浪还在坐月子,美国电视台不转播中国女排的比赛实况,我在家里坐卧不安,结果等来的是接二连三的坏消息:中国女排在小组赛中输给荷兰队,夺魁无望;巫丹误服中草药,被国际排联误认为服用兴奋剂,这一事件使女排士气严重受挫。

竞技、比赛,说到底,比的就是精神,比的就是士气。

得知这些消息,我整整一天说不出话,几经周折,终于拨通国际长途,找到张蓉芳,我问她,这到底是怎么回事?我的声音都抖了。

奥运会之前,女排在美国圣地亚哥参赛,那时,我怀孕快八个月了行动很不方便,可我还是坐了12个小时的车去看她们,真希望她们能在巴塞罗那奥运会上把1990年锦标赛没拿到的冠军夺回来,没想到她们却接连失利。

张蓉芳心情也很坏,我太能体谅她了。我赶紧又拨通北京的电话,让我父亲替我去北京机场接她们,一定要代我安慰她们,告诉她们来日方长。遗憾的是,女排受打击的士气再也没有缓过来,这种状态被其他国家的教练都看出来了。

1994年世界锦标赛后,那时在香港,我、欧亨尼奥(古巴队主教练),还有卡尔波利(八佰伴世界明星队团长,俄罗斯队主教练),我们三个并排坐在一条长凳上,他们和我聊起了中国队,说中国队怎么回事,中国队的水平不应该跑到第八的。

欧亨尼奥说,中国队内部有问题。卡尔波利也说,奇怪,不正常。卡尔波利挺得意,他带一批新队员还拿了第三名。突然,欧亨尼奥很认真地对我说了一句:“我看呐,中国队得你带。”我马上回答他:“你别开玩笑了,我带八佰伴挺好的。”

但我心里常常会想起托父亲转告女排姑娘的话:来日方长!这个智慧的“古巴小老头”很神哪,一出口就是预言。

我自己都没想到,国家体委会请我回去执教。可我还是挺犹豫的,倒不是为工资或待遇。那段时间,和体委通了那么多电传、电话,双方都没有涉及工资和待遇的问题。

我知道,如果决定回来,就是一个普通的国家干部,不可能提任何条件,而且,说好干到奥运会,总共一年半时间,还有什么可提的?生活中有些东西不是用钱可以估量的,如果能把女排带出低谷,也是对我自身价值的挑战。

可恰恰在那个时候,我自己正面临着最大的困难:在协议办离婚。

这件事,除了我妈妈和劳尔(前美国女排队员,我的朋友)了解一些情况外,我没有和任何人聊过。我请了律师,要商量很多细节问题:财产问题、女儿问题,这都是一些最痛心、最麻烦的问题。我是赤手空拳去美国的,八年奋斗,好不容易有了工作、有了绿卡、有了房子、有了汽车、有了女儿,这一切都是用心血和汗水换来的。

如果决定离婚,如果决定回国,一切的一切好像都要一笔勾销,或者,支离破碎。

但我还是决定离婚。

人的生活有限,生命更可贵。我总觉得,一些物质的东西好一点、差一点都无所谓,但人的感情不能将就。而感情问题却是那么复杂,那么不好驾驭,你需要在一个曾经是素不相识的人身上找到互相的欣赏、互相的默契、互相的理解、互相的爱护,这是最高的要求,也是最难的事情,这需要双方一起作牺牲、作努力,体谅、谦让,精神上亦步亦趋,才能越走越近。

这些道理,谁都会说,谁都会写,谁都明白,可感情是感情,理性是理性,而且,感情是两个人的事,事到临头,怎么讲道理都不解决问题。我想,还是一句俗话有说服力:缘份尽了。

我也仔细地回想过,这一步是怎么来到的?好像是不知不觉,但确确实实是很不愉快的积累,一点一滴、琐琐碎碎,想追究一下谁对谁错,都觉得很没有意义。

当然,我从很多人的眼光里看出一些概念化的猜想:郎平是名人,她很能干,她是“女强人”,因此,她的生活问题是因为她太能干,她不会生活,她不顾生活。

不管别人怎么猜测,我不愿意对任何人作解释,我曾经只对一位朋友说过这样一句话:我努力做个贤妻良母,我热爱生活,我对生活尽到责任了。但生活实在不是一个简单的对和错所能概括的。你尽力了,也未必能使生活美满如意,这比打球难多了。

分手让人感到痛楚,就像要割去你的手、你的脚,你怕你的手脚伤残了,割去它们是为了保全生命,但这个“割去”手术,毕竟是你身上的一部分,曾经是一个整体,有很多记忆、很多日子、很多内容、很多活动,是一起完成的、一起经历的,不管开心、不开心,都有血有肉地联在一起了,要剥离,要侵害,连血带肉的,能不痛吗?!

但我相信,我的决定是对的,“手脚”既然有伤有残,痛归痛,总得“治病”啊,拖着“病痛”生活,活得肯定不爽快。只有下决心“手术”,也许还有新的生命、新的希望。

当然,“治病”“手术”,要付出代价,房子要一分为二,女儿要一分为二,曾经所有合二为一的东西都要一点点“锯开”。

房子是从意大利打球回来刚买的,三百多平米的一座房子,前后还有两个院子,这样的家,有树、有草,这种祥和安谧的氛围,是我梦寐以求的。

两年打球,我的膝关节动了三次大手术,才有钱买的房子,可房子还没住暖呢,我就离开去香港,到八佰伴世界明星队做教练工作,他和女儿虽然也一起去了香港,但生活毕竟动荡。而离开香港又回美国,我再也没有住进那座有前后院的房子,等待着我的,却是更剧烈的“动荡”。

让我感到最难分难舍的,不是房子、院子,是女儿,她还不满两岁啊……

面临着这样的难关,突然又接到回国执教的邀请,郎平举棋不定啊,心情同翻江倒海,无法平静,无论家事、国事,她都有“剪不断、理还乱”的情结,家庭问题要处理,但国家的事也大。回国执教,毕竟不是一月两月的出差,更不是一周两周的的旅行,可以说走就走、说回就回的。

还有一个难题是,结束八佰伴世界明星队的执教后,郎平在美国已经有了几个工作合同,也为自己租好了房子,已经在慢慢地开始着、适应着新的、独自的生活,她也在慢慢地考虑着、寻找着今后的、更新的生活。

一切都在刚刚迈步,好像还没站稳脚跟,却又要猛地掉头——回国——执教,这可是“牵一发而动全身”的大变故啊。

把感情封闭一阵

1995年初,中国排协在老山召开全国教练会议,决定更换中国女排的主教练,大家也提了人选,又一次想到了我,于是,排球协会一个电传接一个电传地发到我工作的新墨西哥大学,球类司司长也给我发来电传,有一句话打动了我:“郎平,祖国真的需要你!”

确实,最后使我下决心的就是这句话。作为一个人,我们其实都很渺小,但是,当有人代表国家对你说:“祖国需要你!”你还能无动于衷吗?

那几天,劳尔总是玩笑地对我说:“我们的OFFICE都成了詹妮(郎平的英文名)的办公室了。”劳尔的态度很明确,她不赞成我回国,我们认真地交流过,她的想法很中肯:你在国家队那么多年,干得那么苦,压力太大,而且,你家庭情况不好,孩子那么小,你怎么能回去呢?你应该安下心,把自己的问题处理好,可以建立新的家庭,重新开始生活。再说,你还有那么多合同。这样大的牺牲值得吗?

劳尔是为我着想,她的分析有道理,这是一个朋友的肺腑之言。

这些利弊、得失我自己全都想到了。回国、执教,这个动作确实非同小可,也许会又一次改变我的生活和命运。而执教工作之多,也可想而知。但我更清楚,女排在中国人心目中有一种很特殊的位置,女排打球已经超越了排球、超越了体育本身。虽然,我离开国家队那么多年了,但大家还是想着我,在女排最困难的时候,要把这副担子交给我,我深深地体会到,这是一种信任和托付。

我也反反复复考虑:也许,正因为没有了家庭,心空出了一大块,应该有东西填补;也许正因为女儿还小,不懂事,我还可以抓紧时间干两年。

在反复考虑的时候,我脑海里时常会闪过很多“眼光”,像幻觉一样,熟悉的、陌生的、亲近的、遥远的,这些眼光渐渐地走进我心里,使我终于明白,怎样的“东西”才能填补我心里空出的那一块:为了这些“眼光”,个人作点牺牲值得,我应该去尝试。而且,我有种预感,如果决定回去,不会是一年两年,应该有思想准备:肯定不可能再有个人的生活了。要说“牺牲”,这是最大的牺牲,你得想好了?!

我想好了,决定回国。

当我把“决定”告诉劳尔时,劳尔笑了:“两个月前,你第一次来和我商量回国的事,那天晚上,我就和戴维(劳尔的克夫)说,你看着吧,詹妮肯定会走。”因为,劳尔发现,我一谈起中国女排,非常有感情,还是很依恋的。劳尔很恳切地对我说:“虽然,我不希望你走,你要为你的决定作很大的牺牲,但我尊重你的决定,能作为一名主教练去参加奥运会,这的确非常光荣。”

劳尔和新墨西哥大学排球队的全体队员为我开了欢送会,队员们专门去买了一套运动服送给我,因为,我又要重返中国的球场了。

新墨西哥大学体育部主任琳达女士,是个特好的老太大,她送我一张卡,写了很多祝福的话:我们在一起有过很多愉快的合作,我们会永远记住这些日子,希望你在中国的事业顺利,并衷心希望我们能在奥运会上为你加油,我们一定会去亚特兰大看你。

这一番充满感情的送别话语,让我感动,也让我难过,我在新墨西哥大学工作,和这里的同事、朋友相处得很好,生活在他们中间,我已经有一种如鱼得水的融洽感。

我虽然只是在一支大学的球队做助教工作,但也有不少固定的球迷,他们了解哪个队员哪天过生日,都会给她送礼物。有一个球迷,我们都叫她“老妈妈”,她家里有一种烘干机,能把菠萝烤成干,又香又甜,我特别爱吃,“老妈妈”知道我喜欢吃她做的菠萝干,经常会给我送来一些。

这一次,她也听说我要回中国做教练,就来劳尔家看我,我们正好出去了,“老妈妈”留下一大包菠萝干,还给我写了一张纸条:我知道你要走远了,要回中国了,就多做了些,你慢慢吃,经常想到我。“老妈妈”真是慈祥,我回国这么多年,每年生日都会收到“老妈妈”寄来的生日贺卡,从来没有间断过。

1996年奥运会,劳尔、琳达她们真的来亚特兰大看我,为中国女排加油。琳达说:“我虽然是美国人,对于中美比赛,我不作任何表示,我的心情会很复杂,其他比赛我都站在中国队一边。”

我也很珍惜和这些美国朋友的感情,所以,要离开这样一个给我友爱和温暖的生活环境,又要重新闯一番天地,摆在我面前的一切都是未知数。

选择走出家庭,又选择走回中国女排,一个紧接着一个,在我这一生中,都是最重大无比的选择啊。对,还是不对?值得,还是不值得?

别想那么多了,落子无悔,就看自己怎样地去“杀出一条血路”了!

终于要走了,租的房子没到期,得付清罚金;关于绿卡问题,要和美国局接触。比较难办的是,和新墨西哥大学排球队以及沙滩排球队解除合同,必然要赔款,这是个信誉问题,要支付一笔数目不小的违约金。

我自己没有经济能力,但也不希望由体委或排协承担,这会造成舆论压力。幸好,春节前夕,一向支持祖国体育事业的香港实业家朱树豪先生向袁伟民表示,愿意帮助我解决回国执教的困难,并要他在美国公司的律师立刻和我的律师接洽,很顺利地办好了有关手续。

剩下的就是打点我自己。那座房子、那两个院子,还有汽车,都留给他和女儿。车需要架起来,用帆布苫盖好。退了租用的房子,还要把家具搬回我们的房子里,我自己的一些书籍、衣服,全都存进劳尔家的仓库。

当我收拾完这一切,忙停了,我才发现,我这样的忙碌十多年,结果把什么都忙没了,属于我的,只有我自己和竖在我身边的两个箱子。

当然,在法律上,我还有半个女儿。女儿还在香港,他没告诉我,他们什么时候回美国。我们互相都在回避,一些有关法律的问题,由文件传递,那都是无声的传真。

要回中国了,一直就是那么远,我很想先飞香港看看女儿,但我不敢触动自己的感情,我得把感情牢牢地封闭一阵,因为,我马上要出师,等着我的是硬仗,肯定要干一番大事业,而且,这一走,是没有退路的,不管前面会遇到什么情况,也不管等待我的是怎么的命运,哪怕彻底牺牲了,我也义无反顾。

1995上2月14日,我离开新墨西哥州,劳尔送我到机场。告别时劳尔哭了,她紧紧拥抱我,还送了我一大把红玫瑰。

我是捧着玫瑰花上飞机的。

很孤单地坐在飞机上,郎平把脸埋在花里,看着一朵朵开得正艳的花,一阵很深很深的孤独感,像猛然袭来的一股冷空气,冲开了她“封闭”的感情,她禁不住流泪了,一颗一颗滚烫的泪濡湿了花瓣。这样大的一次转折,这样大的一段征程,没有爱人相送,更没有爱人陪伴,送玫瑰花的却是一位美国女朋友,以后,还会有人送她玫瑰花吗?

上飞机前,郎平北京的几个好朋友通电话,何慧娴、张蓉芳,她们都表示要去机场接她。她婉言劝阻:“我不愿意兴师动众,不想把风声搞得那么大,我希望大家把我回国执教的事看得平淡一些,就是工作,像所有的人一样,为国家尽力而已。”

坐在飞机上的十个多小时,郎平尽力调整好情绪,开始做训练计划。在美国时,中国排协已经把奥运会前的一些比赛日程电传给她,根据赛事,她要做个大致的安排。在这之前,她已经把自己的执教思想写成书面报告同样地电传给排协。

我不是神,给我时间给我空间

虽然,教练、队员都没有确定,但是,我对中国队的状况是有印象的。在八佰伴世界明星队时,和中国队打过五场比赛,这几年的大赛我也都看,我开始仔细地回忆一些队员的情况:她们每个人的特点,组合起来,这支队伍将会是什么风格,走怎样的路?

坐在飞机上写着写着、想着想着,我停下笔闭目养神,脑子里突然冒出一个大大的疑问:郎平,你胆子够大的,回去接这样一支队伍,你哪来的勇气?!但我绝不盲目、绝不冲动,我是三思而行。

2月初,我给排协写了一份书面报告,比较详细地阐述了我的执教想法,有一个基本精神:坚定信念,卧薪尝胆。

报告谈了五个问题:

一、 从零开始

新组建的中国女排必须认识中国女排的辉煌历史已成为过去,要立足现在,认真分析失利原因,承认落后,不甘落后,冲出亚洲走向奥运。

二、 一分为二地看待自己

新组建的中国女排首先要真正地看清自己的问题:技术不细腻,战术没特点,作风不过硬,不稳定。同时也要认识我们的优势和有利条件。压力和动力并存,有难度更有可能。

三、 狠抓作风,狠抓基本功

老女排的体会是:世界冠军是从每一堂训练课中走出来的。我们要从目前的低起点向高水平迈进,只有横下一条心,狠抓作风,狠抓基本功。

四、 严格遵循排球的规律

排球是一个集体项目,没有坚强的核心,就不可能取得集体项目的胜利。所以,要从难、从严地培养骨干、造就核心。

五、 看清世界排球的发展趋势,更坚定自己的路

世界女排技术、战术的发展有两个新的特点:一是在新的高度上更趋全面;二是女子技战术男子化。这两个特点反映了一个问题,对我们女子排球运动员的身体和协调性要求更高了。但在把握趋势的同时,我们必须走自己的路,更好地发挥中国女排快速、灵活、配合多变的特长,努力做到,人人有绝活,全队有特长。

对于回国执教的决定,虽然犹豫了两个多月,但是,我对自己完全有信心。对于一个集体项目来讲,根本的问题在于团结和凝聚力,而这个“根本”,可以由教练来控制,凭我多年的经验和我的人品,我能抓住这个“根本”。而且,我没有任何包袱,反正,现在我又是一个人,赤手空拳,干吧!

但郎平绝对没有想到,她的回国执教竟是1995年年初中国最大的一条新闻。她人还在美国,她的执教纲领,早已先声夺人地刊登在各大报刊上。而关于郎平哪月、哪天、哪个航班回到北京的确切消息,记者们已从美国航空公司那里问得一清二楚。

尽管,何慧娴、张蓉芳理解郎平的心情,也很尊重她的意见,果然没去机场迎接,但近百记者却早早地把机场的出口处围个水泄不通,中央电视台记者还扛着摄像机等在了机场内,打开明晃晃的照明灯,摄像机镜头早已“严阵以待”。

坐十几个小时的飞机,又在考虑训练计划,下飞机时,我有点晕晕乎乎了,头也没梳,稍微理了理,捧着那束玫瑰花跟着大家下飞机。走到机舱门口,我只看到机场上有那么多人,有扛着摄像机的,有端着照相机的,有举灯的,灯都打得特别亮,我还回头看,心想,肯定有什么贵宾坐在这架飞机上。

没等我想明白,这些人黑鸦鸦一片全冲我来了。好,我还迷迷糊糊呢,十几个话筒伸了过来,一个接一个地提问,我都不知道听谁的好,也不知道怎么回答,前拥后挤的,我的脚都好像不沾地了,远远地,我只看了我妈和我爸一眼,他们就被人群挤没了,我也被两个警卫“架”到警卫室,海关都没过,只好走“后门”了。

后来,我听说,在机场的一些外国旅客看到这样的场面,指着我好奇地问:她是谁?我还听说,记者们还把我妈围上了,向老太太提了各种各样的问题,我妈什么也没说,她就惦着女儿有晕车、晕机的毛病,她对我朋友说:“这样真是难为了郎平!” 这就是我妈。

出机场的这一幕“欢迎架势”,把还在晕机的郎平惊醒了,她身穿一套白色运动服,像一团云猛地落到地上,意识立刻清楚:回来了,这就是大家对你的期望!郎平终于回来了,很多人长长地吐了口气,如释重负,好像心安理得地把这份压在心头的郁闷很信任地放到了郎平身上。

1995年2月15日晚到达北京,2月16日下午郎平和首都以及来自各地的新闻记者见面,并宣布上任后的三个目标:

第一、在1995年9月下旬的亚洲锦标赛上夺回亚洲冠军;

第二,在1995年11月初的世界杯赛上争取奥运会资格;

第三、在1996年奥运会上打出好成绩。

记者们争先恐后地提问,焦点明确,大家老想知道郎平究竟有什么“高招”,能带领女排在这样短的时间里“连翻三滚”,越出低谷?而更多真正关心体贴郎平的朋友和球迷,暗暗地在为她捏着把汗。有人甚至认为,郎平提出的三大目标对于滑坡不止的中国女排简直是个“神话”。

而就在这第一次的新闻发布会上,郎平非常真切、非常中肯地对大家说了一句心里话:“我不是神!大家给我机会,也要给我时间。”

可以想象,当一只小小的排球成为全国人民关注的一个热点,几亿双眼睛都盯住了它,这小小的球,不啻千斤啊。郎平,要用一个人的肩膀,独当一面地扛起这只沉重的小球,这让很多隔岸观火的旁观者感受到了不寻常的分量。

《北京青年报》很及时地登载一篇署名为黄稚文的文章,题目很温暖:“郎平,我们拿什么送给你?”文章写的情真意切:

“……郎平从大洋彼岸带回来的是一腔报国热情和为祖国排球不惜牺牲一切的献身精神,但要把这样一支队伍搞上去,难度极大,她需要时间,更需要理解和宽容,我们也应该以平常心看待她的上任,欢迎成功,也允许失败,为她创造一个宽松的舆论环境和比赛环境,这是我们新闻界乃至球迷和观众不断走向成熟的标志,也是郎平回国之际,我们送给她的一份最好的礼物!”

我把大家的理解,的确看作最好的礼物。说实话,一下飞机,就被这样一大团腾腾的热气包围着,在我心里又添了把火,让我更有了摩拳擦掌的激情和冲动。

我知道,把女排带上去,这是干一件挺大的事啊,会给大家带来激情和活力。当然,到底能干到哪一步,我没数,我也在心里画问号。客观地说,你要我带着这样一支队伍去冲世界冠军,这要求苛刻了,但做到第一步,冲进奥运会,我觉得不应该有问题。

回来以后,我确实有激情,很兴奋。当时接队,他们告诉我,队里只有一千多元的经费,我好像都没反应过来,根本没在意钱不钱的事情。到柳州集训,柳州市委听说女排很困难,马上组织各企业为中国女排捐款,募集了将近一百万,还搞了一台文艺晚会,大标题就是:祝中国女排再创辉煌!

编者注:1995年2月郎平回国接任主教练,同年9月获女排亚锦赛冠军,11月获世界杯第三名;1996年再获亚特兰大奥运会亚军;1998年摘得曼谷亚运会冠军,并于1997年被国际排联评为年度最佳教练;任教国家队期间几次累得晕倒,包括在亚特兰大奥运会时。1999年3月,郎平因病引退。